|

|

|

La pedagogia critica o la critica in pedagogia

nel pensiero di Michele Borrelli

La critica non è necessariamente, o di per sé, uno

strumento di conoscenza e verità, piuttosto solo un mezzo ipotetico

di pensiero e di ricerca, che rivela un doppio carattere e che può

essere usato, quindi, sia in senso dogmatico sia in senso utopico.

Come dogmatica, la critica è sempre legata a una determinata

posizione; come utopia, la critica si oppone a ogni

sostanzializzazione. Ciò rinvia a una paradossalità alla quale non

possono sottrarsi neppure l’educazione e la formazione: al

dogmatismo inaggirabile di una critica legata a una determinata

posizione, educazione e formazione contrappongono la

non-definitività e apertura del pensare e dell’agire umani. Al

centro del pedagogico è da porsi non la dogmatizzazione ma

l’utopizzazione della critica. Quest’ultima cerca di proteggere la

critica da ogni assolutizzazione e privatizzazione e di difenderla,

tra l’altro, anche contro se stessa.

La criticità del

pedagogico si rapporta, non da ultimo, al concetto stesso di

pedagogia, ossia alla possibilità e necessità di una sua proiezione

nel futuro indefinibile e utopico. Pertanto, il concetto di critica

sottostà alla legge di ciò che esso stesso critica. La critica non

esclude, quindi, interpretazioni contrarie e rimane tale nella sua

funzione, fino a quando non sostanzializza il senso storico; in

questo caso, però, subentra al criticato sostituendolo solo

dogmaticamente con un altro senso. Vale lo stesso per miti come la

società, l’umanità, la libertà, l’autonomia, il soggetto,

l’educazione, l’autoeducazione, la formazione e simili. La loro

forza è sorretta dalla concettualizzazione controfattuale. Nel

momento in cui sono ridotti a essenze storico-sostanziali, non sono

più concetti aperti, ma solo dogmi, anche se possono avere contenuti

diversi, forse anche contrari e contraddittori rispetto ad altri.

Come critica sostanzializzata essa non è mai formale, ma sempre

retta da contenuti. Essa è, sempre e al tempo stesso, di posizione,

cioè legata a determinate premesse e, come tale, non può fare a meno

di una determinata dogmatica di partenza.

Senza la

paradossalità secondo cui la critica è rivolta sempre contro le

sostanzializzazioni del contingente e che, tuttavia, essa stessa non

può fare a meno di ogni sostanzializzazione contingente per essere

tale (col che dovrebbe autointendersi come ricerca continua di

lavoro al concetto), la critica sarebbe senza alcun senso. Il senso

della critica in pedagogia è legato, dunque, alla consapevolezza del

riconoscere che essa non è senza premesse. La penetrazione di questa

struttura che precede la critica apre lo sguardo al fatto che la

critica si pone al contempo e sempre in ottica critica e non

critica.

Lo stesso credere

alla possibilità di un pensiero libero da ogni metafisica e da ogni

posizione non avrebbe possibilità di articolazione senza una

dogmatica di partenza, ma sarebbe altamente sospetta nel suo

antidogmatismo di seguire dogmi senza farli oggetto di riflessione

(cfr. Adorno: Wozu noch

Philosophie?). L’ammissione di un resto inaggirabile di

dogmatica, senza il quale la critica non sarebbe possibile, è ricco

di conseguenze per il chiarimento di ciò che bisogna intendere con

critica in pedagogia e pedagogia critica. Fa parte dell’autoevidenza

di quest’ultima che la critica non solo non è possibile senza nessun

resto di dogmatica, ma che essa senza questo resto sarebbe anche

senza senso; che le dogmatiche, invece di escludere a loro volta la

critica per definitionem, non devono necessariamente essere

insensate, piuttosto possono provocare nuove forme di critica e,

mediate attraverso queste, favorire il sorgere di nuove utopie.

Il rapporto tra fattualità (contingenza) e

concetto (utopia) in pedagogia

Come passato e

presente dimostrano, la pedagogia si può concepire sia in senso

critico, scettico, rivoluzionario, ma anche in senso affermativo o,

addirittura, reazionario. A volte essa conferma la sua contingenza

storica, definendosi tautologicamente in rinvio alla consuetudine, a

istituzioni determinate, alla logica di uno specifico dominio

politico; a volte si pone in contraddizione alle forme di

socializzazione che l’accompagnano pragmaticamente nella contigenza

degli ordinamenti e delle norme sociali. In base alla dimensione

dell’utopicità che co-costituisce il concetto, la pedagogia si

contrappone a ogni sua riduzione empirica e contingente.

Paradossalmente, l’altra dimensione del concetto: la contingenza,

esige che, senza riduzioni sul piano storico-pragmatico, la

pedagogia non ha possibilità di sopravvivenza. Questo è il motivo

fondamentale in base al quale in pedagogia sono presenti, al tempo

stesso e con analogo grado di legittimità e di pretesa fondazionale

o critica, l’una accanto all’altra, strutture antinomiche e dispute

senza limiti.

Alcune di queste

antinomie strutturali:

-

Obbligata all’autonomia e

all’emancipazione dell’individuo, appartiene ai compiti della

pedagogia (come proposta educazionale) sottrarre l’individuo

all’(auto)eteronomia che – il paradosso vuole – la stessa pedagogia

de facto in lui produce e riproduce attraverso un determinato

modello di contingenza o di socializzazione. Ciò preannuncia già la

prima dimensione del contrasto inaggirabile tra utopia e fattualità

o contingenza;

-

Orientata alla totalità della società e

non solo all’individuo, deve preparare i singoli a formare se stessi

(autonomia e partecipazione sono termini abituali del lessico

pedagogico) e non ad essere formati. In ciò consiste la seconda

dimensione inaggirabile del contrasto tra utopia e contingenza.

-

Obbligata al postulato della libertà

(dell’individuo), la pedagogia deve liberare il singolo dalla sua

libertà eteronomamente normizzata. Si nota qui una terza dimensione

inaggirabile del contrasto tra utopia e contingenza.

Da angolazione

pedagogica, libertà è il liberarsi dell’uomo a se stesso.

L’utopicità del concetto è in contraddizione con la sua

costitutività sociale e fattualità contingente. Appartiene alla

paradossalità della libertà, che il suo concetto e la sua realtà

sono come linee parallele, talché esso è mediabile solo in

prospettiva utopica. Solo in quest’ottica la conciliazione delle due

linee parallele è legittima o almeno pensabile. Il senso della

libertà, rimane, a ben vedere, sempre utopico; non diventa mai

realtà. Ma questo senso utopico non è, però, affatto senza senso.

Non a caso, pedagogicamente, si mostra libero chi è a conoscenza

dell’illibertà del liberare e cerca di liberarsi anche di essa. Vale

altrettanto per tutti gli altri concetti di connotazione e

interpretazione pedagogiche. Tre esempi valgano a dimostrarlo:

-

Umanizzazione è un concetto antinomico. Essere sottomessi a

essa non è umano ed è in contraddizione con la libertà. Quale

pretesa utopica, l’idea di umanizzazione si pone come obiettivo di

liberare a se stessi una dignità che non ha bisogno di costrizione

perché non imposta eteronomamente. Come tale si contrappone

all’umanizzazione come costrizione nel senso proposto da Kant.

Nell’umanizzazione in senso utopico, l’uomo è soggetto e non oggetto

dell’educazione. Appartiene alla paradossalità dell’umanizzazione,

cercare in essa quello che non c’è: l’autoumanizzazione dell’uomo.

-

Autoeducazione. Procede in ogni singolo in modo antinomico.

Il singolo dovrebbe educare il suo Sé che ha bisogno di educazione

per essere tale, ma se il Sé ha bisogno di educazione entra in gioco

l’eteronomia, ossia l’antinomia di Sé e l’altro da Sé; in tale

processo, l’educazione risulterebbe dispensata e, al tempo stesso,

indispensabile. Com’è facile notare l’educazione,

nell’interpretazione pedagogica di autoeducazione, risulta

altrettanto paradossale e utopica come i concetti di umanizzazione e

libertà.

-

Un’ulteriore paradossalità si riscontra

nel concetto di società. L’educazione si avvera nella

società; educa attraverso questa e non contro di essa. Però, una

società che educa non ha bisogno di educatori. Ma come osserva Marx,

la società è educata a educare? Considerata in prospettiva sociale,

ogni educazione è socializzazione contingente, ossia tautologia

per definitionem. L’educazione critica, aveva inteso se

stessa, non a caso, come quell’istanza di riflessione che porta alla

conoscenza dell’educando le condizioni e le determinanti di

socializzazione e acculturazione, prima ancora che egli abbia la

possibilità di rendersene conto. Questa consapevolezza procede in un

regresso infinito. Appartiene all’educazione permanente non solo il

continuo ripensarsi in termini di futuro, ma anche, e soprattutto,

il rientrare dell’autocoscienza nelle condizioni contraddittorie e

paradossali del suo esser-se-stessa. Nell’autocoscienza ritrovata e

ripensata il soggetto risoggettiva utopicamente la sua riduzione

contingente a oggetto di educazione attraverso l’educazione. La

coscienza sperimenta la sua eteronomia, ma non si porta oltre

questa.

Come autoeducazione utopica (per sé un paradosso),

l’educazione premette il suo opposto: l’antinomia, il liberarsi,

cioè, dalla prigionia della socializzazione cui né la società né il

singolo soggetto sono capaci. Il soggetto dell’educazione rimane,

allora, la società. Ne consegue un ulteriore paradosso. La società

oggettiva il soggetto e diventa essa stessa un soggetto

oggettivato che, come tale, corrisponde all’oggettivazione

dell’individuo che oggettivamente è diventato la sua vittima (cfr.

Adorno:

Negative Dialektik, Jargon der Eigentlichkeit). Società, soggetto e individuo si mostrano

concettualmente una necessità utopica, sul piano della contingenza

storica sono, però, tautologie.

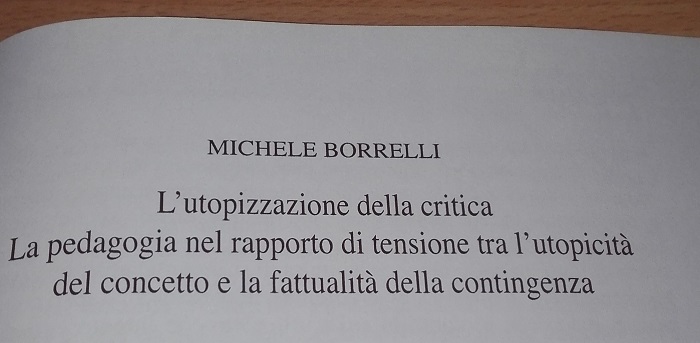

Estratti dal saggio di Michele Borrelli,

«L’utopizzazione della critica. La pedagogia nel rapporto di

tensione tra l’utopicità del concetto e la fattualità della

contingenza», in Idem (a cura di/ed.),

Pedagogia critica,

Pellegrini, Cosenza 2004, pp. 211-232; anche in versione

tedesca/also in german version: «Utopisierung von Kritik. Pädagogik

im Spannungsverhältnis von utopischem Begriff und kontingenter

Faktizität», in D. Benner, M. Borrelli, F. Heyting e C. Winch

(hrsg./ed.),

Kritik in der Pädagogik. Versuche

über das Kritische in Erziehung und Erziehungswissenschaft,

‘Zeitschrift für Pädagogik’, n.46, Weinheim: Beltz 2003, pp.

142-154; e in versione inglese/ also available in english: «The

Utopianisation of Critique: the Tension between Education Conceived

as a Utopian Concept and as one Grounded in Empirical Reality», in

F. Heyting, C. Winch (edited by),

Conformism and Critique in

Liberal Society, ‘Journal of Philosophy of Education’, Vol. 38,

Issue 3, Oxford: Blackwell Publishing Incorporated. 2005, pp.

441-454.

|